赤道上空的五星红旗

Our National Flag Fluttering Over the Equator

1990年 1月,国内正值寒冷的冬天,而万里之外的非洲赤道之国肯尼亚却阳光灿烂,鲜花遍地。在蓝天白云的陪衬下,我以迎风招展的五星红旗和肯尼亚国旗为背景,拍下了一张难忘的照片。

拍这张照片的地方叫“卡萨拉尼”(Kasarani)。

“卡萨拉尼”位于肯尼亚首都内罗毕北郊,是当时我国援助肯尼亚专家组的所在地。从1980年起由各路规划设计专家和工程技术人员组成的中国专家组便在这片荒野上搭起工棚、垒起土灶,开始勘察、设计、施工修建由我国政府援助的肯尼亚体育中心,后更名为莫伊国际体育中心( Moi International Sports Complex)。

该中心分三期工程:一座容纳八万名观众的体育场、一个容纳六千名观众的多功能室内体育馆和一个综合游泳训练场。体育场从1982年开始正式施工,1986年完工交付肯方,随即便开始第二期工程的施工。体育馆的修建进行了三年,主体工程于1989年底完工,当时我在技术组任翻译,有幸参加了第二期工程的工作,亲眼目睹了我国工程技术人员与当地工人并肩战斗的情景,也亲身参与了工地上的挑灯夜战,与工人们一起搬砖头、铺管道、扎钢筋、打混凝土……

在对外工作中,我处处感到肯尼亚人民对中国人民的友好情谊,也常常听到当地人对我方人员的由衷赞扬,“江波,姆启那”(中国,你好!)便是我在那里学到的第一句当地话。

早在八十年代中期,在工程施工的过程中,当肯尼亚的黑人兄弟们看到我们的工程技术人员不分职务高低,不分白天黑夜,不休息星期天而在工地上忙碌时;当他们看到体育场的主体建筑奇迹般地一天天升高时;当他们看到我方工人帮助贫苦的黑人儿童时;当他们听说我们一位名叫李钟的项目经理在高速公路上帮助一位临产的黑人孕妇时,在当地便有了关于中国人的各种美好传说。

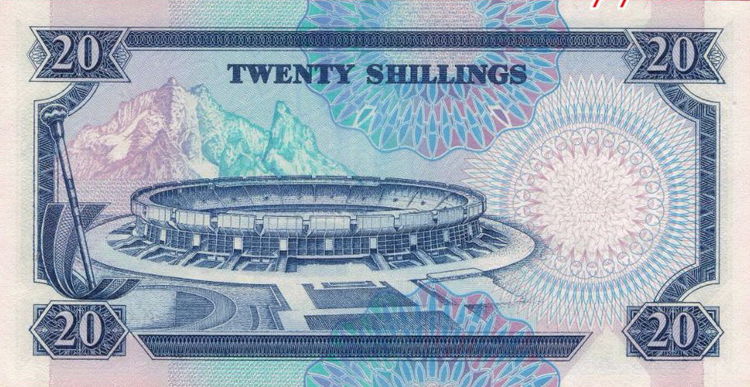

肯尼亚政府发行的20先令纸币

1986年体育场交付肯方时,正值肯尼亚独立25周年,又适逢由肯尼亚主办第四届全非运动会,肯尼亚政府借此机会在新落成的体育场内搞了一个声势浩大、热闹非凡的开幕式;运动会上肯尼亚运动员又取得了很好的成绩。从此,“中国-卡萨那尼”、“卡萨那尼-中国”便在非洲各国的新闻媒体上传开了。后来,肯尼亚政府新发行的20先令纸币上又印上了体育场的图案,这相当于给中国作了一个无声的广告,“卡萨那尼”的中国旋风迅速吹遍肯尼亚,全国的每个角落都响起了“姆启那密苏里”的歌声。这样一来,中国人便成了肯尼亚的特等嘉宾,无论走到哪里都会受到热情的欢迎和特别的优待。我们开车过收费站,售票员一看是中国人,一个手势请过;我们去参观野生动物园,免收门票;中国人到海滨城市蒙巴萨去度假,旅馆的各项费用全部优惠;就是不懂一个英语单词、说不清当地话的中国工人在街上迷了路,只要说声“卡萨那尼”,就会有人把他送回住地……

这真是一个奇迹,肯尼亚和中国远隔千山万水,但“卡萨那尼”却像一根无形的纽带,把中国人民与肯尼亚人民紧紧地联系在了一起。它使我沉思:在国内,我们常常说起国家、谈起祖国,但却从来没有感到祖国这么真实、这么具体、这么有分量。我也知道,这是多年来数以千计的我方人员以远离祖国、远离亲人、离家别口的牺牲换来的,他们用自己辛勤的汗水和智慧为祖国赢得了荣誉;在那一根根钢筋、一方方混凝土里,也凝聚着我的汗水、辛劳、奉献和牺牲。也只有在这个时候,我才倍感建筑施工过程的困难和艰辛,感到工程技术人员创造的快乐,才更深刻地感到祖国的伟大和作为富强起来的中国人的自豪。

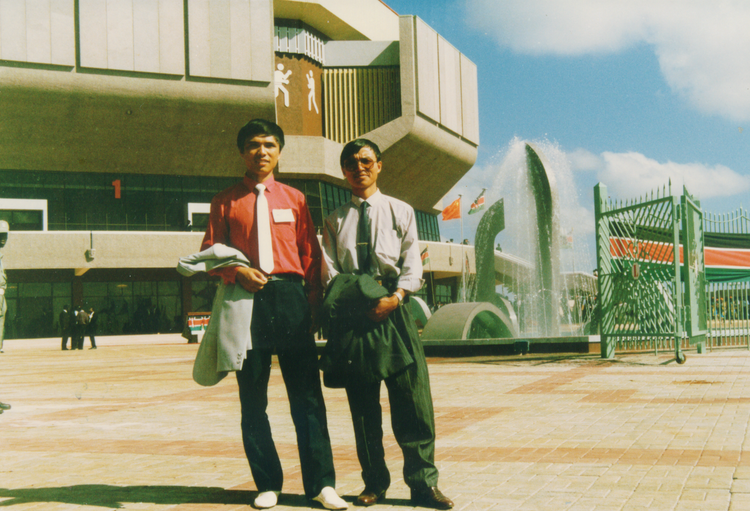

第二期工程体育馆竣工

1990年 1月25日,第二期工程体育馆的竣工暨交接仪式在“卡萨那尼”举行,我国政府代表团由国务院秘书长罗干率团出席。上午10时仪式开始,东道主首先奏起中华人民共和国国歌并升起五星红旗,表达了对中国和中国人民最崇高的敬意,然后奏肯尼亚国歌、升国旗。接着,肯尼亚总统莫伊用英语和斯瓦西里语发表了长达一小时的讲话,盛赞中国工程技术人员不辞辛劳、无私奉献的精神,用近十年的时间在原本为不毛之地的“卡萨那尼”这片土地上创造了奇迹,为中国在肯尼亚人民心中竖起了一座永远的丰碑。

我把他讲话的英语部分即兴翻译给了我们专家组的同事们。那些平日里不苟言笑的工程师、技术员、工人们听到我翻译总统先生对他们颂扬的话语时,个个脸上堆满了富有成就感的微笑。可以说,这次翻译是我翻译生涯中最为自豪、最为激动的一次,让我回味良久。仪式过后,肯尼亚政府官员和老百姓都拥到旗杆前面去摄影留念。就在这时,我也请同事给我拍了这张照片。你看,照片上的我精神饱满,是那样激动,在扑面而来的赤道热风的吹拂下,我的头发都立了起来!

如今,虽然我早已离开了肯尼亚,但我仍常常怀念在“卡萨那尼”度过的那段不平常日子,赤道骄阳下那面鲜艳的五星红旗一直在我心中飘扬……

与同事在刚竣工的体育馆前留影

本文写于1997年,发表于《德阳日报》国庆征文专栏

作者简介:英语翻译、外贸经理、中国九三学社社员;曾任中国援外专家组翻译、德阳市人大代表、市政协委员。因国际经济技术合作和文化交流出访了很多国家,与各国人民结下了深厚的友谊。

(来源:网络—美篇 审核:赵梅)

1986年体育场交付肯方时,正值肯尼亚独立25周年,又适逢由肯尼亚主办第四届全非运动会,肯尼亚政府借此机会在新落成的体育场内搞了一个声势浩大、热闹非凡的开幕式;运动会上肯尼亚运动员又取得了很好的成绩。从此,“中国-卡萨那尼”、“卡萨那尼-中国”便在非洲各国的新闻媒体上传开了。后来,肯尼亚政府新发行的20先令纸币上又印上了体育场的图案,这相当于给中国作了一个无声的广告,“卡萨那尼”的中国旋风迅速吹遍肯尼亚,全国的每个角落都响起了“姆启那密苏里”的歌声。这样一来,中国人便成了肯尼亚的特等嘉宾,无论走到哪里都会受到热情的欢迎和特别的优待。我们开车过收费站,售票员一看是中国人,一个手势请过;我们去参观野生动物园,免收门票;中国人到海滨城市蒙巴萨去度假,旅馆的各项费用全部优惠;就是不懂一个英语单词、说不清当地话的中国工人在街上迷了路,只要说声“卡萨那尼”,就会有人把他送回住地……

这真是一个奇迹,肯尼亚和中国远隔千山万水,但“卡萨那尼”却像一根无形的纽带,把中国人民与肯尼亚人民紧紧地联系在了一起。它使我沉思:在国内,我们常常说起国家、谈起祖国,但却从来没有感到祖国这么真实、这么具体、这么有分量。我也知道,这是多年来数以千计的我方人员以远离祖国、远离亲人、离家别口的牺牲换来的,他们用自己辛勤的汗水和智慧为祖国赢得了荣誉;在那一根根钢筋、一方方混凝土里,也凝聚着我的汗水、辛劳、奉献和牺牲。也只有在这个时候,我才倍感建筑施工过程的困难和艰辛,感到工程技术人员创造的快乐,才更深刻地感到祖国的伟大和作为富强起来的中国人的自豪。